こんにちは。TEI-ZAN操体医科学研究所の畠山裕美です。

4月29日の「2025年春季東京操体フォーラム」で、操体の指導者の皆さんに「般若身経を患者さんやクライアントに指導するとき、困ることなどはあるか?」という質問をなげかけてみました。

この場合の「指導」は、例えばフィットネスクラブや体操教室(そもそも般若身経は、体操ではないのですが)などで、不特定多数に対し、一度に面倒をみる(つまり参加者一人一人の細かい動作チェックなどは不可能)な場合を除きます。

パーソナルレッスン、あるいはそれに近いような細かい指導、または、操体の臨床の後に、セルフメンテナンスの一つとして覚えてもらうような場合を指します。

まず「自然体立位」が意外とできない場合が多い

そうなんです。私もこれは常々思っていました。

皆さん「立つなら簡単じゃん」と思っているようなんですが、

・足は腰幅

・つま先と踵は平行に

・背筋は軽く伸ばし

・目線は正面の一点に据える

・膝の力は「ほっ」と抜く

→ すると、母趾球に体重が乗る

が、自然体立位です(今はもっと進化版をやっていますが、まずはこちらを)

というのが押さえるべき事項です。

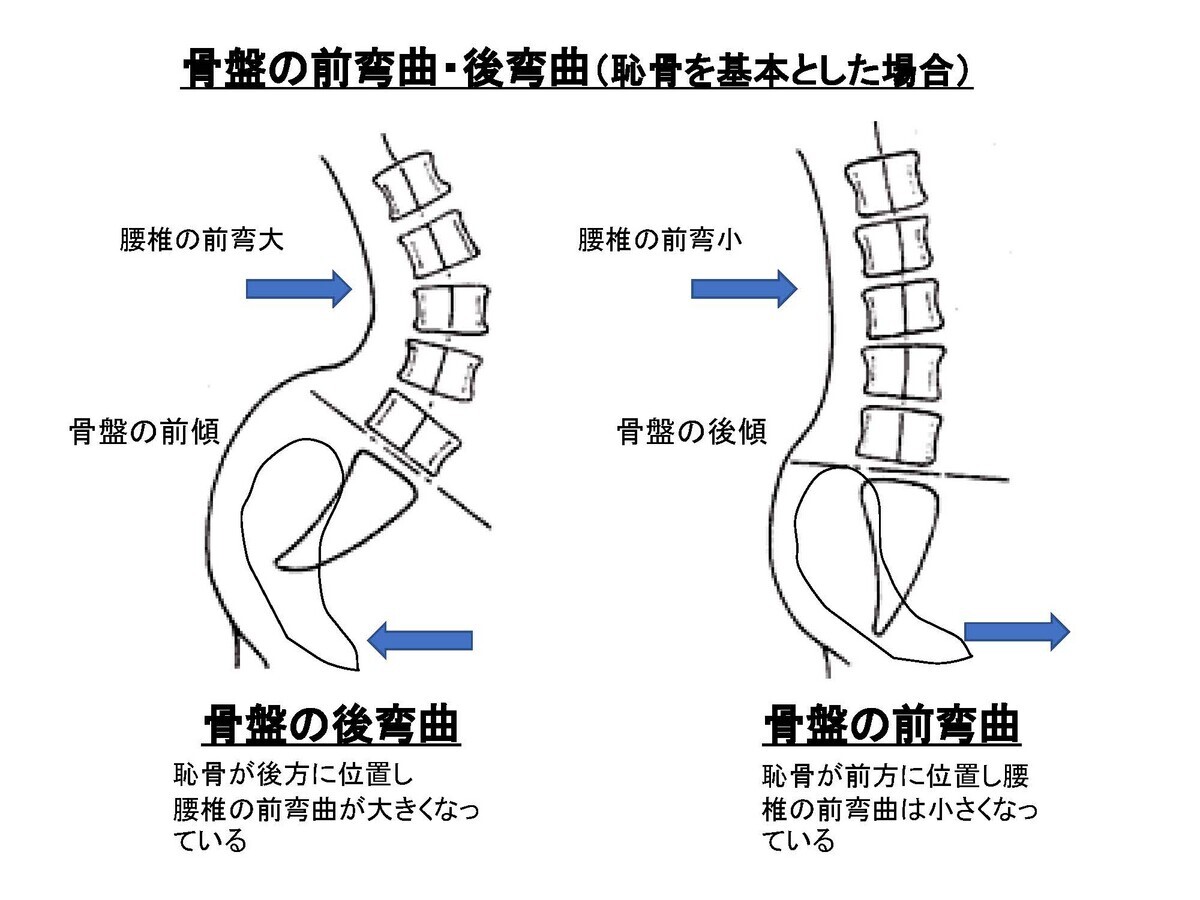

また、腰が反っていたり(骨盤が後弯曲)すると、つま先が開き気味になったり、最初はつま先とかかとを平行に保てても、動作を行うと、つま先が開いてしまったり、自然体立位自体の難易度が高いのです。

一方、参加者は「立つのなんてどうでもいいから、早く体操っぽいのとか、仰向けに寝て膝を倒すヤツを教えてほしい」と思っています。

どこか痛いとか、今かかえている症状疾患をどうにかしたいのであれば、当然です。

致し方ありませんが、大抵そうです。

しかし、般若身経や動診操法の前に、操体の基本知識として、これは押さえてほしいな、ということで「今すぐできる操体法」というのを書きました。

「般若身経」はしっかり指導すると意外とハードルが高いので、それ以前のお話です。

今すぐできる「操体法」をご紹介します|畠山裕美(Hiromi Hatakeyama)

https://note.com/purplecloud/n/n3a034a5e0fbb

ただ、般若身経(からだの使い方、動かし方のルールを真理を説いた短いお経になぞらえたもの、私はSotai Body Sutra と呼んでいます)は、本当にからだの使い方、動かし方の基礎が入っています。

連動についても、本を読んでもなかなか分かりにくいですが「般若身経」が頭に入っていれば、理解しやすいのです。

もう一つ、実行委員から聞いたのが、患者さんに「これ、何に効くの?」と聞かれたという話です。

患者さんにしてみれば、もっともな質問です。

さて、何に効くのでしょう?(ここでは答えませんが、勿論答えはあります)

何に効くか、どんな役に立つのか分からずに指導したりというのは現実的ではありませんよね。

その他、いくつか間違えやすい点を説明しました。

足腰幅、ってどれくらい?

ある本には、男性は骨盤の幅、女性は肩幅と書いてありましたが、操体法東京研究会では「骨盤が足の間に入るくらいの幅」としています。

男性は骨盤の幅、女性は肩幅 と書いてあるのは、昭和の時代に書かれた本です。

また、面白いことに「腰幅を意識して足の幅を決める」のと「肩を意識して足の幅を決める」とでは、感覚する位置などが変わってきてしまうのです。

これは、左足を半歩前に出すという動作と、右足を半歩後ろに引く動作、結果は同じじゃん!と思うかもしれませんが、実際には違うんです。

「どこを意識するかによって、変わる」んです。

また、橋本先生時代の「般若身経」は、腰から動きが起こると書いてあるものも多いのですが、捻転だけは、腰から動かすと、体重の移動が逆になってしまいます。

これを考えると、前屈も後屈も捻転も側屈も、末端から動きを起こしたほうが整合性が取れるのでは、という感じもあります。

この他、側屈しても「足のポジション」は、つま先とかかとは平行を保ちますが、中には、踵が浮いた方の足の踵を内側に回す(見た目?)人を何人も見たことがありますし、右側屈の場合、いきなり右の踵を上げて(浮かすのではなく上げていた)それから腰を左にスライドさせるというのも見たことがあります(某フィットネスクラブです)。

これらは「色々なやり方があっていい」と言ってしまえばそれで終わりですが、

いかんせん、原理原則と、何故般若身経をやるのか?という目的から離れているのではと思います。

また、動作に手をつけると、手の動きや、捻転の場合は上体を捻りすぎるとか、側屈の場合は上体を倒しすぎるとか、本来の「母趾球の間での体重移動」を忘れてしまうことが

そんなことを話しつつ、現在私が「ミリしら」(操体を一ミリも知らない人)に指導するやり方を紹介しました。

一番いけないのは「できる人、習得している人」が「自分がわかっているからといってぱぱっと」済ませることです。

もしくは自分も「般若身経」をあまり深掘りしていないので「何故やるんですか」とか「どんな効果があるんですか」と聞かれるのを避けることですね。